近日,我院喻澤斌教授團隊在電解水産氫的雙功能電催化劑研究方面取得重要進展,研究成果以“Functional group scission-induced lattice strain in chiral macromolecular metal-organic framework arrays for electrocatalytic overall water splitting”為題發表在國際頂級期刊《Applied Catalysis B: Environmental》。我校為論文唯一通訊單位,論文第一作者為碩士研究生陳俣杉,通訊作者為喻澤斌教授。該研究工作得到了廣西有色特色金屬及特色材料加工重點實驗室和廣西清潔制漿造紙與污染控制重點實驗室的支持。

喻澤斌教授團隊多年來緻力于電/光納米催化劑的研究開發,聚焦環境污染和能源短缺問題,以材料微觀/介觀結構-化學特性-納米制備技術為主線,金屬有機框架材料為核心開展研究工作。《Applied Catalysis B: Environmental》是環境科學領域頂級刊物,常年穩居環境科學領域排行榜第一(1/220),在中科院分區中為1區期刊,2021年期刊影響因子為19.503。

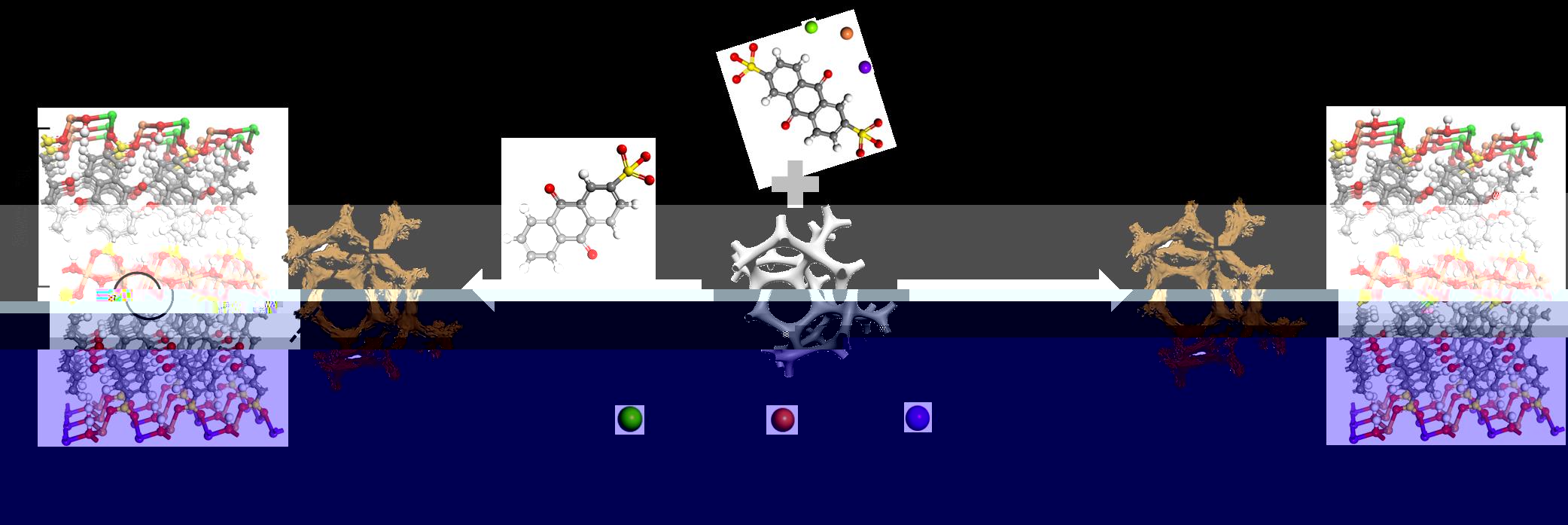

圖1 LS-CMMOFs/NF雙功能催化劑制備

圖2 LS-CMMOFs/NF在電催化水解過程的理論機制

環境污染和能源短缺是當今人類面臨的重大挑戰,電催化分解水制氫有望從根本上解決能源和環境問題,開發低成本、高性能和高穩定性的電催化劑是環境科學領域的重要研究方向之一,明确微觀應變-活化活性表面位點的關系是制備穩定高效電催化劑的關鍵。新興的手性大分子框架材料在催化領域具有強大的潛力,但在電催化水分解領域的研究較少,晶體微觀應變-活化活性表面位點的關系尚不明确。本研究工作在前期積累(3D-Stretched Film Ni3S2 Nanosheet/Macromolecule Anthraquinone Derivative Polymers for Electrocatalytic Overall Water Splitting. Small, 2021, 17(28), 2101003)的基礎上,采用一種斷裂官能團誘導晶格應變的策略,成功制備了具有不同晶格應變程度的雙功能電催化劑,揭示手性大分子金屬有機框架材料的微觀晶格應變和缺陷對全水分解中激活活性表面位點的實際和内在影響,并通過DFT理論計算和表征測試,在分子軌道水平上建立了晶體微觀應變-活化活性表面位點的關系,為制備和提高金屬有機框架型電催化活性和穩定性提供了新思路。

論文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121151

編輯|劉 娜

審核|陳慶發

主編|沈大強